aus dem Französischen von André Hansen

von Jean-René Lassalle

1. Die ewige Wiederkehr Babels

Wenn man die Lyrik als Sprachkunst begreift oder wenn man sie bloß in einer Perspektive denkt, die ihre Ränder oder Grenzen zu erweitern trachtet, kann man das expandierende Gebiet derjenigen Lyrik behandeln, die zur Vielsprachigkeit neigt, wie Leonard Forster in The Poet’s Tongues (1970) skizziert hat. Der vorliegende Essay verfolgt keinen Anspruch auf Vollständigkeit (und behandelt auch nicht die vielsprachige Prosa), sondern möchte der Freude am sprachkünstlerischen Text frönen.

In einer Epoche sprachlich multikultureller Großstädte, in der viele unvollkommen vielsprachige Menschen die Ländergrenzen überschreiten, in der sich das Internet (dank dem Unicode-Standard) leicht in allen Sprachen der Welt sowie in der Verkehrssprache Englisch anzeigen lässt, bringen alle diese Sprachen, bei verschiedenen Graden ihrer Beherrschung – erwünschter, notwendiger, zu vergessender oder verbesserbarer –, gesprochen von Reisenden, Bikulturellen, Angehörigen von Minderheiten, Exilierten oder Sprachliebhabern, eine von sich überlagernden Mustern geprägte Musik in die Radios der Welt, die Satellitenfernseher, das World Wide Web, in die zweisprachigen Publikationen, die Gespräche im Zug, die Cafés der Metropolen …

Schriebe man, könnte man den Wunsch verspüren, diese Musik lyrisch auszudrücken, als Echo auf eine aktuelle Vielsprachigkeit aus mehreren Sprachen, oft auch übersetzt in den Köpfen der Sprecher. Und übersetzte man, könnte man poetische Formen erproben, die Prozesse der Selbstübersetzung des Gehirns auf offene, experimentelle Weise integrieren. Es könnte sich auch um eine Reaktion auf den Turm zu Babel handeln, den ins Positive gewendeten Mythos, den George Steiner in seinem schönen, labyrinthischen Werk Nach Babel (Erstausgabe in englischer Sprache 1975), das die Übersetzung behandelt und darüber hinausgeht, ins Zentrum stellt: Die Sprachenvielfalt wäre demnach kein göttlicher Fluch, sondern der Reichtum der globalen Diversität, und das Übersetzen ein integraler Bestandteil der Conditio humana.

Die geografischen oder sozialen Verortungen der Diglossie, in denen zwei Sprachen in einer möglicherweise ungleichen Beziehung nebeneinander bestehen, bringen bisweilen zweisprachige literarische Werke hervor. Bei den Römern beinhaltet das lateinische Buch De Natura Rerum (Über die Natur der Dinge, 1. Jahrhundert v. u. Z.) mindestens eine Passage von zehn Versen (Kapitel 4, Verse 1153 ff.), in die der Autor Lukrez griechische Wörter einstreut und mit denen er die alexandrinischen Liebesgedichte parodiert. Im Mittelalter sprechen europäische Schriftgelehrte ihre Regionalsprache, schreiben aber auf Lateinisch: Die Gedichte und Lieder der Carmina Burana – in der Fassung der satirischen Vaganten, der fahrenden Schüler des 13. Jahrhunderts, nicht in der modernen Version von Carl Orff – haben hauptsächlich lateinische Texte, aber auch mittelhochdeutsche oder zweisprachige.

Im multikulturellen (muslimischen, jüdischen, christlichen) Königreich Andalusien zwischen 1050 und 1250 stehen die fünf oder sechs Strophen der Muwaschschah-Gedichte (eine arabische Gedichtform, die „geschmückter Gürtel“ bedeutet) entweder auf Arabisch oder Hebräisch. Manche enthalten zwei abschließende Zeilen, die die Geleitstrophe bilden (Chardscha, span. jarcha, engl. kharja, frz. khardja, wie die Gürtelschnalle), auf Altspanisch, gemischt mit Arabisch. Die Autoren der Muwaschschahs hörten anonyme traditionelle Lieder der christlichen Mozaraber und übernahmen Wörter aus deren Chardschas, um ihre klassischen Muwaschschahs abzuschließen, die zur Musik der Oud gesungen wurden. Die Chardscha strahlt also auf das gesamte vorangegangene Gedicht, als Fremdkörper oder Würzung, und erschließt so die Sprachen des Königreichs, seine Volksgesänge und die Kultur der Frauen. Einer der großen nachbiblischen jüdischen Dichter, der Gelehrte Jehuda ha-Levi, geboren um 1075 in der Nähe von Saragossa, hat die beiden folgenden Chardschas in Arabisch und Altspanisch verfasst, die Schlussstrophen von längeren hebräischen Muwaschschahs darstellen. Es sprechen Frauen (Wilhelm, 240):

>> Deš kand meu Sidiello bénid, / ¡tan bona al-bišāra!

¡Kom raya de šole éšid / en Wād-al-ḥağāra! <<

[Übers. AH aus der französischen Übers. von JRL]

Wenn mein kleiner Cid kommt, welch schöne Nachricht! Wie ein Sonnenstrahl schreitet er vor, nach Guadalajara.

Und:

>> Garid boš, ay yermanellaš, / ¿kom kontenere meu male?

Sin al-habīb non bibreyo / ed bolarey demandare. <<Sagt, meine Schwestern, wie kann ich mein Leid zügeln? Ich kann ohne meinen Liebhaber nicht leben, und enteile, ihn zu suchen.

2. Antike Reisende und Diglossien

Trobadore aus dem okzitanischen Raum oder deutschsprachige Minnesänger, die zugleich Soldaten und Reisende sind, durchqueren Gegenden und Idiome: Raimbaut de Vaqueiras und Oswald von Wolkenstein schreiben einige vielsprachige Gedichte.

Der Trobador Raimbaut de Vaqueiras – nicht zu verwechseln mit einem anderen, Raimbaut d’Aurenga, ausgesprochen wie der berühmte Rimbaud, also wie prädestiniert für die Poesie – wurde um 1165 bei Carpentras geboren und lebte in Italien, im Gefolge des Hofs und der Kriege des Markgrafen von Montferrat. Er komponierte Eras quan vey verdeyar, ein „Descort“ (Zwietracht), ein Gedicht also, in dem sich die Verwirrung des Liebenden angesichts seiner Dame in unregelmäßigen Versen spiegelt oder seltener, wie hier, in einem linguistischen Puzzle. Jede der sechs Strophen steht in einer anderen romanischen Sprache, gewiss verständlich für die meisten in Montferrat und Umgebung: zunächst in seinem gebürtigen Provenzalisch, dann in Italienisch (oder Genuesisch, der Sprache der Dame, die er, wie er behauptet, schlecht spricht), in Französisch (der Langue d’oïl), in Gaskognisch und in Galicisch. Die abschließende Strophe, die Geleitstrophe, alterniert diese Sprachen in der genannten Reihenfolge alle zwei Verse (Linskill, 192 f.).

Erste Strophe auf Provenzalisch

Eras quan vey verdeyar

Pratz e vergiers e boscatges,

Vuelh un descort comensar

D’amor, per qu’ieu vauc aratges;

Q’una dona.m sol amar,

Mas camjatz l’es sos coratges,

Per qu’ieu fauc dezacordar

Los motz e·ls sos e·ls lenguatges.

Übers. AH aus der französischen Übers. von JRL

Jetzt, da ich grünen seh die Auen und Wiesen und Haine, will ich diesen Descort anstimmen, den Liebesgesang, denn ich irre verdrossen, um eine Dame, die mich liebte, aber gewandelt hat sich ihr Sinn, drum streu ich Zerwürfnis in die Worte, die Laute und Sprachen.

Geleitstrophe in sechs Sprachen

Belhs Cavaliers, tant es car

Lo vostr’ onratz senhoratges

Que cada jorno m’esglaio.

Oi me lasso que farò

Si sele que j’ai plus chiere

Me tue, ne sai por quoi?

Ma dauna, he que dey bos

Ni peu cap santa Quitera,

Mon corasso m’avetz treito

E mot gen favlan furtado.

Übers. AH aus der französischen Übers. von JRL

Schöne Ritterin, so sehr liebe ich Eure ehrenvolle Herrlichkeit, dass jeder Tag mich betrübt. Ach, was kann ich tun, wenn sie, die meine Teuerste ist, mich tötet, und ich nicht weiß, warum? Meine Dame, bei meiner Treue zu Euch und beim Haupte der Sainte Quitterie, Ihr habt mein Herz entzückt, gestohlen mit Euren süßen Reden.

Auch in Asien findet man je nach Zusammenleben der Kulturen vielsprachige Gedichte, zum Beispiel im von muslimischen Sultanen beherrschten Nordindien. Der berühmte Dichter Amir Chosrau (oder Khusrau, Khusro), der um 1300 lebte, stellte schon die Vielsprachigkeit seines Landes fest und arbeitete an der Anerkennung eines Multikulturalismus, der gegenüber anderen Gemeinschaften und Religionen tolerant wäre. Er schrieb Gedichte auf Persisch, der Kultursprache der neuen Herrscher, aber auch auf Hindustani – der Vorstufe des modernen Hindi und Urdu –, der vom Volk seiner Delhi-Region und im aktuellen Pakistan gesprochenen Sprache. Dort erinnert man sich seiner Gesänge, denn er ist einer der Vorläufer der Qawwali-Musik der Sufi-Mystiker: Seine Gedichte erbitten also den/die Geliebte/n oder die Gottheit oder beide in einem und werden noch zu unserer Zeit gesungen, insbesondere von den großen Musikern Nusrat Fateh Ali Khan, der den folgenden Text bis zu zwanzig Minuten in die Länge ziehen konnte, indem er die Verse mit unzähligen vokalen Arabesken schmückte – in einem Bollywood-Filmlied wird nur die erste Zeile übernommen, die anscheinend sprichwörtlich geworden ist. Die Strophen des Zehaal-e-miskeen sind auf Persisch und einem regionalen Hindustani-Dialekt geschrieben (Braj-Bhakha oder Braj Bhasha): Der erste Vers auf Persisch, der zweite auf Hindustani (mit Reim), der dritte auf Persisch, der vierte auf Hindustani; im Rest des Gedichts wechseln sich die Sprachen alle zwei Verse ab, erst Persisch, dann Hindustani und so weiter. Eine Lesart legt nahe, dass es sich um einen virtuellen Dialog zwischen einem Perser und einer Inderin handelt, aber die Geschlechter sind nicht eindeutig. Die mündliche, nicht buchgebundene Übermittlung durch Qawwali-Sänger und das Spiel mit den Homophonien zwischen den Sprachen haben abweichende Versionen hervorgebracht. Hier eine davon:

Strophe auf Persisch und Hindustani

Zehaal-e-miskeen makun taghaful,

Duraye naina banaye batiyan.

Ke taab-e-hijran nadaram ay jaan,

Na leho kahe lagaye chatiyan.

Shaban-e-hijran daraz chun zulf,

Wa roz-e-waslat cho umer kotah.

Sakhi piya ko jo main na dekhun,

To kaise katun andheri ratiyan.

Yakayak az dil do chashm-e-jadu,

Basad farebam baburd taskin.

Kisay pari hai jo ja sunave,

Piyare pi ko hamari batiyan,

Cho shama sozan cho zaraa hairan,

Hamesha giryan be ishq an meh.

Na nind naina na ang chaina,

Na aap aaven na bhejen patiyan,

Bahaq-e roz-e visaal-e dilbar

Ke daad mara gharib Khusro.

Sapet man ke varaye rakhun,

Jo jaye paun piya ke khatiyan.

Übers. AH aus der französischen Übers. von JRL

Übergehe nicht mein Unglück, indem du deine Augen schärfst und Märchen spinnst,

Meine Geduld ist erschöpft, oh Liebe, warum nimmst du mich nicht an deine Brust?

Lange Locken in der Nacht der Trennung, kurzes Leben am Tag unserer Vereinigung.

Wie werd’ ich diesen schwarzen Zwinger erdulden ohne dein Gesicht vor mir?

Plötzlich gebrauchend tausend Listen haben die betörenden Augen meinen Frieden geraubt.

Wer wagte, zu klagen und meiner Geliebten zu berichten?

Erschüttert wie das Zittern der Kerze irre ich verloren in der Liebesglut.

Schlaflose Augen, ruheloser Leib, weder sie kommt noch eine Kunde.

In Gedächtnis des Tages, da ich meine Geliebte traf, die so lange mich berückte, oh Chosrau,

Behalte ich mein vernichtetes Herz, um einmal ihre Magie wiedersehen zu können.

Im Europa der Renaissance und des Barock neigt eine stärker ausgeprägte Einsprachigkeit dazu, die Sprachen der Zentralisierungen nach dem Prestigeverlust des Lateinischen zu konsolidieren.

Dennoch erfindet eine Gruppe Gebildeter für kurze Zeit eine sprachliche Mischung, in der italienische Wörter lateinische Endungen aufweisen und etwas „Makkaronisches“ erzeugen, einen Stil, der Prosaautoren beeinflussen wird, auf dem lyrischen Gebiet aber der Burleske oder der Satire vorbehalten bleibt. Diese Bezeichnung wurde bei gewissen Literaturforschern ein Synonym für sprachmischende Werke und in ihr scheint eine gewisse Abschätzigkeit zu liegen oder eine Perplexität angesichts der Komplexität bestimmter hier beschriebener Schöpfungen.

Das Barock bringt in Verbindung mit der Hybridität der Kolonialkultur Lateinamerikas dennoch so manche polyglotte Dichter und vielsprachige Gedichte hervor, zum Beispiel das Sonett Las Tablas del bajel despedazadas (Die zertrümmerten Schiffsplanken) des Spaniers Luis de Góngora von 1600 auf Spanisch, Lateinisch, Italienisch und Portugiesisch (142).

Die mexikanische Dichterin Sor Juana Inés de la Cruz schrieb im 17. Jahrhundert über ihre kastilianischen Gelehrtensonette hinaus zahlreiche „Villancicos“, volkstümliche spanische Barocklieder, die in Südamerika oft vielsprachig sind: In ihnen verflicht sie feinfühlig das holprige Latein der Priester, das Spanisch der Siedler, das Nahuatl der Ureinwohner und die Kreolsprachen, in denen die Wörter der afrikanischen oder der Mischlingssklaven vermengt werden. Im folgenden Tocotín, einer getanzten und manchmal bühnenaufgeführten einheimischen Form, mit Kostümen, Federn und vielfarbigen Blüten (xochitl auf Aztekisch), das in die Villancicos eingeschoben wurde, wird die Sprache der amerikanischen Ureinwohner von Sor Juana gegenüber der Hierarchie – mit ihrer Nähe zur Inquisition – aufgewertet, eine mutige Geste, die ihr humanistisches Feingefühl unter Beweis stellt. Dieses Tocotín ist der dritte Teil eines vielsprachigen Villancicos über Petrus Nolascus, der Sklaven von Piraten freikaufte; Sor Juana lässt darin einen synkretistischen Indianer sprechen (Vicuña, 35).

Sor Juana Ines de la Cruz, Auszug aus dem Villancico VIII del Tercero Nocturno, 1677

Los Padres bendito

tiene on Redentor;

amo nic neltoca

quimati no Dios.

Sólo Dios Piltzintli

del Cielo bajó,

y nuestro tlatlácol

nos lo perdonó.

Pero esos Tepoxqui

dice en so sermón

que este San Nolasco

mïetchin compró.

Yo al Santo lo tengo

mucha devoción

y de Sempual Xúchil

un Xúchil le doy.

Übers. AH aus der französischen Übers. von JRL sowie der englischen Übers. von Jerome Rothenberg und Cecilia Vicuña (Vicuña, 34):

Die Pater gesegnet hat der Erlöser sicher; amo nic neltoca quimati no Dios.

Nur der Gott Piltzintli ist hinabgestiegen vom Himmel und hat vergeben unseren tlatlacol.

Aber diese Tepoxqui, heißt es in der Predigt, San Pedro Nolasco kaufte sie mïetchin.

Ich biete dem Heiligen große Hingabe und von Sempual Xúchil gebe ich ihm ein Xúchil.

Ab den Romantikern kristallisiert sich ein Empfinden für sprachliche Beschränktheiten heraus und führt zur Suche nach einer universalpoetischen Sprache, die „ein und dieselbe Nostalgie und ein und denselben Wunsch nach einer vollkommenen Sprache beweist wie die Erfindungen der ‚Sprachnarren‘ [fous du langage]“ (Lilti, 68; übers. AH) und somit auch den Mythos einer eventuellen adamischen, den ersten Menschen gemeinsamen Sprache wiederbelebt.

Die vielsprachigen Beispiele, weniger sichtbar in dieser Epoche, in der die Dichter die Möglichkeiten ihres einzigen Idioms erweitern, wären noch zu bestimmen. Erinnern wir aber zumindest an den griechischen Refrain beim englischen Romantiker Byron in Maid of Athens (1810), einem Liebesgedicht an eine junge Griechin, die er anziehend fand.

3. Moderner Kosmopolitismus

Nach dem Aufstieg der (politischen und sprachlichen) Nationalismen des 19. Jahrhunderts entsteht in den Avantgarden eine kosmopolite Reaktion. Einer der dadaistischen Texte Tristan Tzaras, L’amiral cherche une maison à louer (Der Admiral sucht ein Haus zur Miete, 1911, 1606 f.), ist eine Partition für drei gleichzeitige Sprecher, jeder in einer anderen Sprache. Der Dichter Yvan Goll wechselt seinerseits die Sprache infolge seines Herumreisens: Französisch oder Deutsch in seinem gebürtigen Lothringen, dann Verwerfen des mit den Nazis assoziierten Deutschen, Englisch im Exil in den Vereinigten Staaten und Wiederaufnahme des Deutschen nach dem Krieg; aber jedes Gedicht ist einsprachig, einzig die Gesamtausgabe seiner Werke, Die Lyrik (1996), dient der Vielsprachigkeit. Die Italienerin Amelia Rosselli hingegen verfasst mit 25 Jahren ein langes lyrisches Gedicht in freier Form, in dem die drei Sprachen Italienisch, Englisch und Französisch mit Leichtigkeit aneinandergereiht werden („Diario in tre lingue, 1955–1956“), sie schreibt darin: „fleurs are not flowers“ (91).

Gedichte in Buchlänge wie die von Welimir Chlebnikow, James Joyce, Ezra Pound oder Edoardo Sanguineti nehmen Wörter oder Sätze aus verschiedenen Sprachen auf, denn sie sind Weltbücher eines empfundenen und in der kontrollierten Extase eines Kaleidoskops aus Tragödien und Schönheiten neu erschaffenen Planeten, bewegt von der Blüte des Denkens im 20. Jahrhundert.

Die faszinationsgetriebene Aneignung der Sprache des Anderen, eingetaucht ins Unbekannte oder als Stütze eines fehlenden Teils des Menschen, lässt sich anhand der Begegnung der Abendländer mit chinesischen Schriftzeichen im hermetischen und hieratischen Ansatz exemplifizieren. Paul Claudel lässt sie von einem Kalligrafen neben seine Gedichte zeichnen, ohne sie aber wirklich zu integrieren. Victor Segalen, der einen solchen oberflächlichen Exotismus ablehnt, verpflichtet sich zum Erlernen des Chinesischen, schreibt auf seinen Chinareisen klassische Texte ab und erfindet einige Maximen als ideogrammatische Epigraphe zu den alphabetischen Gedichten der Stèles (1912) neu, deren Form in der Erstausgabe an kaiserliche Steinmonumente erinnert.

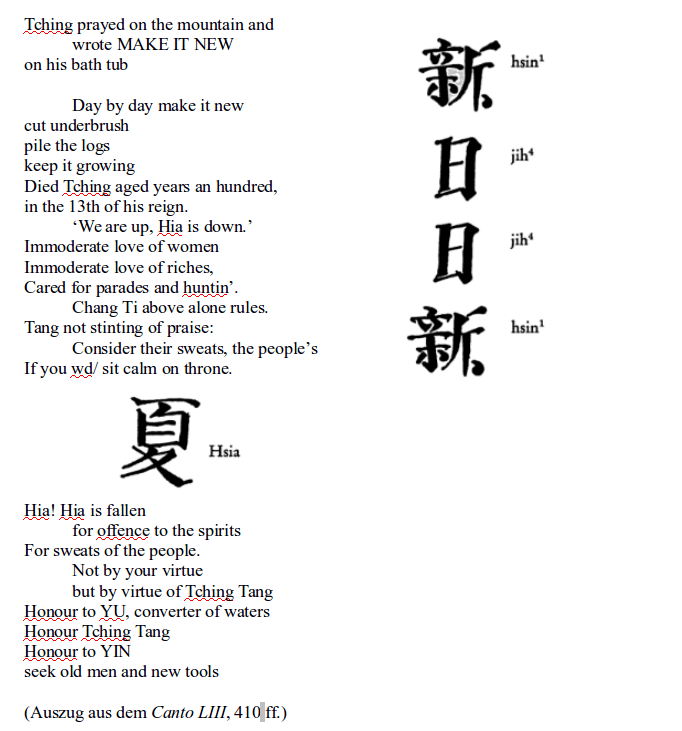

Ezra Pound, ein prachtvoller und politisch kontroverser nordamerikanischer Reisender – ausgestattet mit einem verhüllten Antisemitismus, den er angesichts der Bewunderung des jüngeren Allen Ginsberg für seine Dichtkunst öffentlich bereuen wird –, versuchte, erst vom alten Europa, dann von der chinesischen Kultur fasziniert, die Menschheitsgeschichte in die Cantos einfließen zu lassen, an denen er fast sein ganzes Leben lang arbeitete, von den Jahren 1920 bis 1960. Die Cantos sind ein Patchwork aus Gesängen, in denen die Verse in Verräumlichung wogen, in denen sich die Stimmen der Figuren mit Ready-Made-Dokumenten in einer enormen Collage verknüpfen, die die Epochen in einer ewigen Gegenwart durchqueren, bald Sammlung von ökonomischen oder politischen rhythmischen Archiven, schwierig für den Leser – aber Vorläufer der Konzeptdichtung –, bald „Tanz des Geistes unter den Worten“: „I have tried to write Paradise“ (1188) bzw. „Ich versuchte, ein Paradiso zu schreiben“ (1189), aber ‚fügt es sich ein‘? (Vgl. 1177) In das Englische der Cantos mischen sich also das Provenzalische der Trobadore, das Italienische der Renaissancefürsten, die Ideogramme, die die Strukturierung des chinesischen Reichs begleiten, der Soldatenargot des zweiten Weltkriegs.

Pound dechiffriert die Schriftzeichen, mit Hilfe der Hinweise des Orientalisten Ernest Francisco Fenollosa, aber auch mit einer ausgeprägten Intuition für ihre ästhetischen Möglichkeiten. Er schneidet die obskuren Annalen des Reichs auf seine Weise zurecht, auf der Suche nach der konfuzianischen Moral von Ordnung und Redlichkeit darin, die der westlichen Dekadenz Heilung bringen könnte. Darüber hinaus bemüht er sich, sich die polyseme Öffnung der klassischen chinesischen Dichtkunst mit ihren vielstimmigen Ideogrammen auf schwebender Syntax anzueignen. Pound durchlüftet die Zeilen, profiliert die chinesischen Silben von Kaiser- und Dynastiennamen wie pentatonische Gongs, die in die europäischen Sprachen des Gedichts einschlagen, breitet um das lateinische Alphabet die Ideogramme aus, die Bilder und Schriftzeichnungen sind, Sprache und Denken, indem er sie außerdem phonetisch transkribiert und auch im Gedicht übersetzt: Die vielfältigen Echos der Facetten in der Sprache des Anderen befruchten seinen tanzenden englischen Geist. Seine avantgardistische Maxime „make it new“, Neues zu machen (aus dem Alten), erscheint also vielsprachig; auf Chinesisch präsentiert er sie als Palindrom: hsin jih jih hsin: neu Tag Tag neu: Neues, Tag für Tag, und wieder Neues.

Nach der großen Geschichte der Moderne kommt die Ära des postmodernen Zweifels und auch der Italiener Edoardo Sanguineti, anerkannter Avantgardeschriftsteller, Mitglied der spielerischen strukturalistischen Dichtergruppe des Oulipo und kommunistischer Abgeordneter, erbaut in Laborintus (1956) seine weltumspannende Lyrik: Die Conditio humana ist hier fragil und alchemistisch, vom Individuum aus gesehen, elegisch und ironisch, wenn auch ekstatisch. Der italienische Text wird immer mehr durch Montage und Collage von anderen Sprachen (Französisch, Deutsch, Englisch, Lateinisch, Griechisch) kontaminiert und arbeitet dabei eine Schmückung aus – die man versucht ist, roh und unübersetzt zu belassen – oder einen Zerfall des Sinns in atonale Musik:

> et j’y mis du raisonnement e non basta et du pathétique e non basta

ancora καί τά τῶν ποιητῶν and CAPITAL LETTERS

et ce mélange de comique ah sono avvilito adesso et de pathétique

una tristezza ah in me contengo qui devoit plaire <<

(Auszug aus Laborintus, 23, Originaltext, Sanguineti, 43)

Ein Teil davon wurde unter dem Titel Laborintus II (1965) von Luciano Berio in einem kontrollierten Chaos vertont; und die erste Aufnahme enthält die schöne, sanfte und ruhige Stimme Sanguinetis selbst, inmitten der sonoren Explosionen und menschlichen Ausrufe. Die Zitate von Dante und Pound über die Dramen des Krieges und des Kapitalismus beruhigen sich hier im Lachen dreier (Sirenen?) Jazzsängerinnen und dem Wiegenlied eines einschlafenden Kindes.

4. Die aktuelle Sprachkunst

Heute, da die Mobilität der Sprecher auf diesem Planeten und der Vernakularsprachen im Internet größer und schneller ist, bewegen sich die Positionen in der Sprachkunst erneut.

Schon im französischen Band Renga (1971), dessen Titel sich auf eine japanische Gedichtform in Laissen bezieht, bei der jeder Dichter mit einem Gedicht auf das vorangegangene antwortet, machten Jacques Roubaud, Octavio Paz, Edoardo Sanguineti und Charles Tomlinson das Werk komplexer, indem jeder in seiner Muttersprache (Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch) schrieb.

Ein kleines Land, das mit seiner Vielsprachigkeit zumindest in der Literatur erfolgreich ist, ist die Schweiz, wo vier Sprachen gesprochen werden, zusätzlich zu den literarisch lebendigen Dialekten, die ineinander übersetzt werden, was zu hören ist, wenn man sich zum Literaturfestival nach Solothurn begibt. Die Dichterin Heike Fiedler spielt mit dem Französischen und dem Deutschen in den konkreten oder Konzeptgedichten von Langues de meehr (2010): meehr ist ein deutsches Kofferwort aus mehr und Meer.

Bei der nicht-einsprachigen Lyrik findet man auch die von Schriftstellern, die eine Fremdsprache aufnehmen und integrieren, die dann ihren Text verändert.

Denken wir an die klangvollen und bedeutungstragenden Listen von Ortsnamen in verschiedenen Sprachen von Patrick Beurard-Valdoye in Théorie des noms (2006); oder die verschiedenen Idiome von Figuren seiner epischen Lyrik, die sich in seinem „Exilzyklus“ verwickeln, so wie bei den Interaktionen im utopischen Black Mountain College zwischen europäischen Künstlern, die vor den Nazis fliehen, und nordamerikanischen Avantgardisten, begierig darauf, das Erbe der Alten Welt zu verwandeln. Im selben Band, Gadjo-Migrandt (2014), in dem Bartók und Moholy-Nagy auftreten, wird ein Kapitel mit langen ungarischen Neologismen gespickt, die in dissonant-bartókschen Klavierakkorden aneinandergeklebt sind, während ein anderes mit Worten und Ausdrücken aus der Romanisprache der nomadischen Zigeuner geschmückt ist und den Irrweg des Protagonisten in musikalischen Silben heraufbeschwört: Das Wort „tchiriklio“ wirbelt umher und zwitschert wie seine Entsprechung, der Vogel.

Jacques Jouet, Mitglied der literarischen Gruppe Oulipo, hat Europa im Zug durchquert und Gedichte geschrieben, in denen er jedes Mal an die Stelle des Reims drei fremde Wörter setzte, die ihm die Reisenden, die er getroffen hatte, anboten, sodass unüberwindliche Silben oder sogar fremde Alphabete (Kyrillisch, Georgisch) in sein Französisch eingingen. Das Buch hat den Titel Poèmes avec partenaires (2002).

Ein anderes Beispiel ist das einer Dichterin und Übersetzerin aus dem Tibetanischen, Bénédicte Vilgrain. Sie gründet ihren Gedichtzyklus, der bereits mehrere Büchlein (darunter bČu, 2012) umfasst, auf ihre ungewöhnlichen Transpositionen von Beispielen, die sie in einer tibetanischen Grammatik gefunden hat, wobei sie dieser Sprache Laute hinzufügt, um ihre eigene einzufärben und dabei das Denken schweifen zu lassen.

Im ständigen Fluss des Internets ist eine typische Form der Zusammenarbeit zwischen Dichtern verschiedener Idiome aufgekommen. Mails werden verschickt, übersetzt, überarbeitet, zurückgeschickt. Dadurch entstehen neue Gedichte, die ein Werk auf digitalem Wege immer weitertreiben, bis es schließlich oft als Buch herausgegeben wird. Frédéric Forte und Ian Monk stellen in N/S (2000) kurze zweisprachige Gedichte auf Französisch und Englisch vor, ohne zu präzisieren, wer was schreibt. Jedes Gedicht besteht aus zwei Teilen und in jedem vermischen sich bereits beide Sprachen: Das Englische des ersten Teils wird im zweiten ins Französische übersetzt und das Französische des ersten ist das Englische des zweiten: Da die Übersetzungen ziemlich wortgetreu sind, ergeben sich Spiegeleffekte mit rhythmischer Permutation beider Sprachen. Forte und Monk scheinen sich in dieser Korrespondenz nicht zu antworten, sondern gemeinsam daran zu arbeiten, ihren Text zu beleben, indem sie ihn kaum wahrnehmbar verschieben, durch die Übersetzung einer Trope oder die Wiederaufnahme von Lauten eines Worts in der anderen Sprache.

Schließlich drücken manche Dichter ganz bewusst den radikal vielsprachigen Aspekt der aktuellen Welt der Migranten oder Vernetzten aus. Der Malteser Antoine Cassar komponiert Sonette, die er „Mosaike“ nennt (Musajk, 2008), indem er auf die fünf Sprachen zurückgreift, die er spricht, und für eine globalisierungskritische Öffnung gegenüber den Sprachen der Völker und Minderheiten plädiert, gegen eine monotone dominante Einsprachigkeit. In dem Buch steht gegenüber dem Original eine „verflachende“ Übersetzung aller seiner Sprachen ins Englische, nur für den Nicht-Vielsprachigen oder den Leser, der kein Maltesisch spricht (eine semitische Sprache wie das Arabische, die aber nur auf der Insel gesprochen wird).

Zu den Stimmen, die sich gegen die Einsprachigkeit positionieren, gehören auch die der Pidgin- und Kreolsprachen, die bereits in sich Sprachmischungen für den Verkehr sind, oft aufgrund einer Situation von ökonomischer Dominanz. Die Pidginsprachen, die Kontaktsprachen mit vereinfachter Grammatik bleiben, keine Muttersprachen, für verschiedene Ethnien, die einander nicht verstehen, haben unter anderem Volksdichtungen in Afrika (Nigeria) oder im Pazifischen Ozean hervorgebracht. Die Kreolsprachen sind derartige Mischungen, die zur Muttersprache geworden sind, wie in den Antillen, und ihre Aufwertung durch soziale, linguistische und literarische Bewegungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erlaubte es, Schriftsteller und Dichter (wieder) zu entdecken, die für eine tief verwurzelte Sprache Ihres Volks und für die vitale Klanglichkeit ihrer Worte kämpfen. Der Dichter Monchoachi aus Martinique veröffentlichte zunächst nur auf Kreolisch (Bèl-Bèl Zobèl, 1979), dann auf Kreolisch mit Übersetzung (Mantég, 1980), dann auf Französisch, aber in Lémistè (2012) kreolisiert er seine französische Grundierung auf schillernde Weise: „Rouge le bruit qui a résonnin comme le crié-lan-mort“. [Rot der Lärm, der widerhallte wie der Schrei-des-Todes.]

Der katalanische Konzeptdichter Ramon Dachs verfasste ein schönes Buch, Blanc (2007), in dem er einen Auszug aus seiner Lyrik darbietet, der durch winzige, überbordende Fragmentierungen wächst, wie die fraktalen Strukturen in der Physik. Am Anfang handelt es sich um Gedichte mit einem einzigen Vers (Monosticha) auf Katalanisch zum Thema Weiß (Seite, Wüste, Raum, Leere, Durchsichtigkeit, Licht …). In der mexikanischen Ausgabe fügt er dann eine Version mit Äquivalenten in französischer Sprache zu einem zweisprachigen Werk zusammen. Die französische Ausgabe wird durch das Spanische ergänzt und so erhält man kleine enigmatische Gebilde, die weder richtige Übersetzungen noch Gedichte mit drei Versen darstellen, die in drei Kapiteln im Buch die Stelle wechseln und die dem Autor zufolge auch umkehrbar sind, wie mathematische Sprachobjekte.

>> arriba’m / blanc / desert

heme / blanca / nada

arrive / moi / désert

assolit, desolat

desolada, asolada

assouvi, désolé

blanc, set pura

alba, sed sola

blanc, soif pure

blanc suspès en blanc

nada toda

blanc sur blanc <<

5. Die experimentelle Übersetzung

Ein Anstoß für eine experimentelle Übersetzung findet sich, wenn man die romantische Metapher des Philosophen Walter Benjamin in seinem großartigen, helldunklen Aufsatz über „Die Aufgabe des Übersetzers“ auf die Schöpfungsgeste ausdehnt: „in der Übersetzung den Samen reiner Sprache zur Reife zu bringen“. (59)

Die Idee, dass die Übersetzung mit dem Text eines Autors frei experimentieren könne, ist als wissentlich angewandtes Konzept vielleicht noch jung, aber es gibt Beispiele in der Vergangenheit: „Adaptionen“ des Mittelalters, „Imitationen“ der Renaissance. Durch Letztere, durch Imitationen von Petrarca in den europäischen Sprachen, verbreitete sich eine bestimmte gelehrte und fortdauernde lyrische Dichtung in unserer Kultur, die Ronsard dabei unterstützte einen seiner Töne zu finden, wie auch Dante schon in seinen Anfängen die Trobadore „imitiert“ hatte.

Im 20. Jahrhundert entfernen sich die „Oberflächenübersetzung“ des Österreichers Ernst Jandl oder die homophone (oder phonetische) Übersetzung, die, wie der Catullus von Louis Zukofsky, in einer zweiten Sprache die Laute einer Quellsprache variieren, dermaßen vom Sinn des Originals, dass ein Tabu des Übersetzerberufs gebrochen wird: Der ursprüngliche Autor wird nicht mehr zwangsläufig respektiert. Hier hingegen kann das häufige Verschwinden einer wichtigen semantischen Verknüpfung zwischen Text und Übersetzung stören, obwohl Zukofsky regelmäßig einen unerwarteten roten Faden zum Original behält. In der ersten Ausgabe (1969, neu verlegt 1991 in Complete Short Poetry) werden Louis UND Celia Zukofsky als Urheber genannt, weil die Frau die Interlinearübersetzung anfertigte, auf der ihr Mann seine seltsame Stimme aufbaute. Der lateinische Text des Catull steht in der seltenen Originalausgabe gegenüber, ist aber in der Neuauflage nicht mehr vorhanden. Er kommt jedoch wieder zum Vorschein, wenn man dieses Werk von Zukofsky zitiert, um die vorgenommenen Wandlungen besser zu zeigen. Hier ein solcher Ausschnitt:

Catull, Gedicht 70:

Nulli se dicit mulier mea nubere malle

quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.

dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,

in vento et rapida scribere oportet aqua.

(Catull, 138)

Zukofsky (der sich die Freiheit nimmt, die Laute der lateinischen Silben in englische Silben zu übertragen):

Newly say dickered my love air my own would marry me all

whom but me, none see say Jupiter if she petted.

Dickered: said my love air could be o could dickered a man too

in wind o wet rapid a scribble reported in water.

(Selected Poems, 158)

Traditionelle Catull-Übersetzung (von Michael von Albrecht):

Meine Geliebte sagt, sie wolle keinen lieber heiraten als mich, nicht einmal, wenn Iuppiter selbst um sie würbe. So sagt sie; aber, was eine Frau einem Liebenden sagt, der sie begehrt, sollte man in den Wind und ins reißende Wasser schreiben.

(Catull, 139)

Während Übersetzer-Dichter befähigter dazu sind, „Neuschöpfungen“ vorzunehmen, nennt der Brasilianer Haroldo de Campos seine Übersetzungsarbeit eine „Trans-Kreation“. Er glaubt nicht, dass eine hermetische Lyrik schwer zu transponieren sei, ganz im Gegenteil bevorzugt er bei den Werken, die er übersetzt, eine energetische Komplexität, die ihn dazu führe, in seiner eigenen Sprache neu zu erschaffen, was in einer solchen Lyrik von einer „reinen Sprache“ herrühre, die auf alle Idiome gemeinsam strahle. Seine Aufsätze sind im Band Novas auf Englisch verfügbar und seine neobarocke Lyrik mit vielsprachigen Intarsien wurde von Inès Oseki-Dépré in Galaxie (1998) ins Französische übersetzt.

Indem er die moderne Strömung der „Variationen“ zu einem Autor (zum Beispiel die Lorca Variations von Jerome Rothenberg) radikalisiert, beginnt der experimentelle deutsche Schriftsteller Oskar Pastior in den 1980er Jahren mit seiner Petrarca-Übersetzung; er spricht kein Italienisch und dechiffriert den Text nur ausgehend von seinen Lateinkenntnissen. Er stößt dann seine Übersetzung um, die sich in einer zweiten und dann einer dritten oder vierten Version fast vollständig von seinem Modell befreit. Eines der Petrarca-Sonette spiegelt sich in einem Prosagedicht von Pastior wider, in dem die Originalthemen, die Strukturen und Details durch Filter wahrgenommen werden und in andere Richtungen aufbrechen. Im finalen Werk veröffentlicht Pastior seine Texte zuerst, dann die Verse Petrarcas in einem zweiten, abgetrennten Teil und der Umschlag weist die Namen der beiden Autoren fast auf gleicher Ebene aus: Oskar Pastior, Francesco Petrarca: 33 Gedichte (1983).

Der durch ein poetisches Ziel erweiterte Übersetzungsbegriff ist heute weiter verbreitet. So erklären oder zeigen in einem Projekt des Australiers Christopher Kelen für das Online-Magazin Jacket mehrere Übersetzer-Dichter ihre Praxis einer „poetry of response“, die sich über den polysemen Begriff der „response“, der Antwort und der Beantwortung im Zwiegespräch oder in der Musik, auf Texte anderer Dichter entwickelt, was Kommentar, lockere oder persönliche Übersetzung, Neuschreiben, Fortsetzung usw. einschließen kann.

Noch experimenteller sind die Beiträge zu einer babelschen Ausgabe der amerikanischen Zeitschrift Chain, für die der chilenische Dichter Andrés Ajens den Untertitel „translucinación“ beigesteuert hat, worin man die Worte Übersetzung (traduction/translation), Nation, Halluzination widerhallen hört. Die Zeitschrift beinhaltet Transpositionen, die als „Formen der schreibenden Lektüre“ begriffen werden, „die neue Werke und neue Gespräche erschaffen“, und geht so weit, die bei der Programmierung von fehlerhaften elektronischen Übersetzungsmaschinen entstehenden Verzerrungen einzubeziehen.

In O Cadoiro (2007) verschmilzt eine englischsprachige Übersetzerin von galicischen Trobadoren ihre moderne Identität auf verwirrende Weise immer mehr mit den mittelalterlichen Stimmen. Die Autorin, die kanadische Dichterin Erín Moure, merkt übrigens an: „It is impossible to be a translator without a second language, but we all already have at least two languages. We need to learn to access our language of birth all over, for our mother tongue can shut it down.“ (But do we need to know a second language to translate?)

6. Die Selbstübersetzung als Schöpfung

Als einer der noch seltenen Autoren, die sich selbst übersetzen – weil das im Prinzip die Anstrengung erfordert, die Arbeit in einer zweiten zu beherrschenden Sprache noch einmal zu vollführen, nur um sich zu wiederholen –, wollte Samuel Beckett nicht genau denselben Text reproduzieren. Raymond Federman, ein US-amerikanischer Autor, der vom Horror der Selbstübersetzung („horror of self-translation“) spricht, die er gern praktiziert, fühlt sich durch seine englisch-französische Zweisprachigkeit bereichert und sagt: „Therefore, when reading Beckett it is absolutely irrelevant to ask which text was written first. His twin-texts – whether French/English or English/French – are not to be read as translations or as substitutes for one another.“

Dichter sind in denjenigen Bereichen sensibler für Übersetzungen, wo sich Sprachen und/oder Dialekte gegenüberstehen oder vervollständigen. Italien, ein Land, in dem die Dialekte besonders lebendig sind, hat eine Tradition von Dichtern, die sich selbst übersetzen. Michele Sovente übersetzt sich in Bradissimo (2008) in drei Sprachen, die drei Zeitebenen in einer einzigen Reflexion hervorheben: das Italienische für ein abstraktes zeitgenössisches Denken, seine dem napolitanischen Dialekt nahe Muttersprache in Erinnerung an ein ängstliches Kind und an einfache konkrete Gegenstände sowie ein rekonstruiertes Latein zur Beschreibung antiker Ruinen. Diese Dreisprachigkeit könnte als künstlich bewertet werden, zumal Latein nicht mehr gesprochen wird, aber sie stützt die Gedichte, wenn sie eine italienische Vergangenheit hervorruft, die noch in der Gegenwart widerhallt.

Der Elsässer André Weckmann stellt in Ixidigar (2002) drei Versionen seiner Gedichte im selben Buch vor, mit klaren Ton-, wenn auch nicht immer Sinnvarianten für jede Sprache. Beginnend mit dem Elsässischen, das ihm als erstes gegeben wurde, geht er zum in der Schule erlernten Französisch über und schließt mit dem Deutschen, das er sich selbst beigebracht hat, und ermuntert somit eine zum Teil utopische Dreisprachigkeit in einer Region, die mal zu Frankreich und mal zu Deutschland gehört hat, um gewisse Verletzungen zu heilen, die der Krieg zwischen diesen beiden Ländern hinterließ. Diese Dreisprachigkeit könnte als „wirkliche“ bezeichnet werden, denn Weckmann kann diese drei Sprachen in seinem Umfeld mit zwei- oder dreisprachigen Menschen sprechen.

Andere Dichter verwenden die Selbstübersetzung, um in einem zweiten Land zu veröffentlichen, wobei das Ergebnis oft nur in der Zielsprache erscheint. Die Japanerin Ryoko Sekiguchi schreibt ihre bereits in Japan erschienenen Bücher noch einmal auf Französisch, um sie in Frankreich, wo sie lebt, herausgeben zu können. Für sie ist die Selbstübersetzung „eine Schöpfung von Versionen“ (263; Übers. AH) und diese neuen poetischen Texte erwerben ein Eigenleben, verlassen die asiatischen Ideogramme und treten in ein europäisches Alphabet.

In seinem Werk Triling (2008) hat der Autor dieses Artikels Gedichte in Form von Tryptichen (Französisch, Englisch, Deutsch) veröffentlicht, deren jeweilige Seiten nicht so sehr Variationen als vielmehr Metamorphosen sind, sich durch die Selbstübersetzung in jeder folgenden Sprache wandeln und den Kreis vollenden, indem schließlich der Originaltext neu modelliert wird, der somit verschwindet, um einer kreisförmigen Bewegung von dreisprachiger Lektüre den Vorrang zu lassen, wie dreisprachige, entwurzelte Hologramme, die sich langsam einander zuwenden. Ein zweites Werk poetischer Selbstübersetzung, Rêve: Mèng, verschlingt polyseme chinesische und einsilbige französische Zeichen.

Um dieses Kapitel abzuschließen, würdigen wir einen vor kurzem verstorbenen argentinischen Dichter, Juan Gelman, der sein Dibaxu 1985 in seinem europäischen Exil auf zwei Sprachen verfasste; eine dritte Sprache kommt hinzu, je nach Land der Ausgabe und seinem Übersetzer. Im ergreifenden Dibaxu versammelt Gelman eine Reihe kleiner Liebesgedichte für jemanden (ein entführtes Familienmitglied, das zum Opfer der Diktatur wurde, vor der er geflohen ist; einen Dichter, der ihn inspirierte?) oder etwas (die sephardische „Ladino“-Sprache der spanischen Juden, die bei der Reconquista vertrieben wurden, die allerdings nicht seine Vorfahren waren, weil diese aus dem aschkenasischen Zweig der Ukraine ausgewandert waren?) Verschwundenes. Juan Gelman schreibt direkt im Djudeo-Espanyol des 15. Jahrhunderts, dessen etwas anderen Vokale in seiner Identität (als spanischsprachiger Jude aus Südamerika im mehrfachen Exil) anklingen, und übersetzt sich dann in modernes Spanisch. Die Idee scheint hierbei nicht darin zu liegen, den Text zu wandeln, sondern ihn mit einer bedeutungstragenden Musik des feinen Unterschieds zu wiederholen, dabei die Nostalgie einer komplexen Abwesenheit subtil variierend.

Djudeo-Espanyol

Dibaxu XVII

un vienti di separadus/

di bezus que no mus diéramus/

acama il trigu di tu ventre/

sus asusenas cun sol/

veni/

o querré no aver nasidu/

trayi tu agua clara/

las ramas floreserán/

mira istu:

soy un niniu rompidu/

timblu nila nochi

qui cayi di mí/

(49)

Spanisch:

Debajo XVII

un viento de separados/

de besos que no nos dimos/

doblega al trigo de tu vientre/

sus azucenas con sol/

ven/

o querré no haber nacido/

trae tu agua clara/

las ramas florecerán/

mira esto:

soy un niño roto/

tiemblo en la noche

que cae de mí/

(50)

Deutsche Übersetzung von Tobias Burghardt:

Darunter XVII

ein Wind von Getrennten/

von Küssen die wir uns nicht gaben/

biegt den Weizen deines Bauches/

seine sonnigen Lilien/

komm/

oder ich wollte nicht geboren sein/

bring dein klares Wasser/

die Zweige werden erblühen/

sieh nur:

ich bin ein zerbrochenes Kind/

ich zittere in der Nacht

die von mir fällt/

(51)

7. Globoglossie

Zum vorläufigen Ende dieses Rundgangs durch die Lyrik in Babel wären natürlich noch andere Dichter mit mehrsprachigen Einschüben zu nennen, etwa Eugene Jolas, Joseph Guglielmi oder Ivar Ch’Vavar (sie werden alle von Alain Chevrier auf dem Kolloquium Poetics of Multilingualism – poétique du plurilinguisme in Budapest 2013 analysiert). Andere Kolloquien (Université du Luxembourg 2014) und Studien (Myriam Suchet: L’Imaginaire hétérolingue), wenngleich nicht ausschließlich der Lyrik gewidmet, zeugen vom jüngeren Interesse für eine literarische Vielsprachigkeit. Das zweisprachige, wenn nicht sogar vielsprachige Schreiben ist immer akzeptierter geworden, auch im frankophonen Raum: Sheila Concari (bei Harpo&), Jody Pou (Les Petits Matins), Cia Rinne (Le Clou dans le Fer) und Isabelle Sbrissa (Disdill) wirken aktuell in diesem Kontext. Von den aktuellen Dichtern, die mindestens ein eindeutig vielsprachiges Werk haben, sind außerdem der Chilene Andrés Ajens (Pictures from stolen tongues, 2008) und der Schwede Gustav Sjöberg (πάϑος, 2013) zu nennen.

Ein Spezialist für vielsprachige Literatur, K. Alfons Knauth, bemerkt in seinem essenziellen Aufsatz für die UNESCO „Literary Multilingualism: General Outlines“ (2007) das Aufkommen neuer Aspekte der Weltliteratur in Bezug auf das, was er „Globoglossie“ oder „unübersetzbare Vielsprachigkeit“ nennt, weil das Übersetzen in eine einzige Sprache den entscheidenden Aspekt des Textes zerstören würde.

Aber man kann die Grundsprache übersetzen und die anderen so lassen, wie sie sind, oder drei Sprachen in drei andere übersetzen oder, und das ist geläufiger, auf der einen Seite die originale Vielsprachigkeit belassen und eine einsprachige Übersetzung gegenübersetzen.

Der norwegische Dichter Øyvind Rimbereid bastelt in seinem langen Gedicht Solaris korrigert eine futuristische Sprache mit Hilfe des Dialekts von Stavanger, des Norwegischen, Dänischen, Schottischen, Englischen und Niederländischen. Für die Veröffentlichung in der Schweiz unter dem Titel Prostym nozhom in der Reihe roughbooks von Urs Engeler hat der Dichter Bert Papenfuß keine zerschmetterte oder gar experimentelle Übersetzung ins Deutsche angefertigt: Er hat eine ähnliche Sprache entwickelt, die Russisch, Polnisch, Deutsch, Plattdeutsch und Mittelhochdeutsch umspannt. Das verunsichernde Ergebnis kann nur in dem Buch, das in Gegenüberstellung mit der Originalfassung herausgegeben wurde, gelesen werden, wenn der Leser zwischen den beiden Texten von Rimbereid und Papenfuß hin- und herspringt: Die Übersetzung erhellt sich hier durch das Original und das Ganze ist ein Sprachenbad, in dem Stimmenfragmente eines flüchtig betrachteten Science-Fiction-Universums widerhallen. Man kann Rimbereid auf der Website Lyrikline hören und in der Audiodatei „Solaris korrigert“ Splitter von Englisch und Deutsch erkennen, zermahlen vom norwegischen Akzent.

Schlagen wir die sehr „globoglosse“ Nummer 5 der Poesiezeitschrift Chain auf: „Different Languages“. Sie enthält ein dreisprachiges Gedicht von Michael Helsem in künstlichen Sprachen: Esperanto, Klingonisch (eine außerirdische Sprache aus der TV-Serie Star Trek) und Vorlin (eine in den 1990er Jahren von einem auf Ästhetik besinnten Linguisten erfundene Sprache, die ihre Liebhaber hat). Ziehen wir aus derselben Nummer zwei Autoren heraus, die noch weitere mögliche Ausblicke zeigen, deren Grundsprache das Englische ist.

Mara-Ann, eine elektronische Dichterin, benutzt die Programmiersprache der Informatik, um ihre Lyrik zu verfassen:

Psychic Landscape (Auszug)

<html>

<head>

<title>air: i understand<\title>

<META NAME=“keyword” CONTENT=“trine”>

<META NAME=“description” CONTENT=“genuine capacity to see beauty, despises the ordinary, opening the moon, foreshadowing the sun”>

<\head>

<!−#include virtual=“/includes/inspired aesthetic.html”−>

<table width=“dreams” border=“exhaulted” cellspacing=“other worldly” cellpadding=“talismen”>

<tr>

<td valign=“sweet visionary”>

<p>

<img src=“images/container.gif” width=“utopia” height=“knows” alt=“no bounds”>

(161)

Nada Gordon, Dichterin der US-Neo-Dada-Bewegung „Flarf“ sagt, sie habe das nachfolgende Gedicht zum Teil im Traum zusammengestellt, ohne genau zu wissen, in welcher Sprache die Wörter kamen, und bemerkt schelmisch ein paar Übersetzungen aus der Sprache Japans, wo sie gelebt hat.

>> Absence

Unwashed

Bambi comes with

HOSOI shorn ears

to the fisheye roomSAKANA

Mottled apples smug

in barrelsIRONING BŌDO – their rosiness

all-knowing looks. FUSHIGI

sound of something fallingDOMBURIKO DOMBURIKO

downstairs. White ape.

The Wurlitzer starts up like

a flimsy mushroom [CHONMAGE]and the metal walls are

washed over

in green lightARA <<

(85)

Die japanischen Wörter werden erklärt:

HOSOI thin

SAKANA fish

IRONING BŌDO ironing board

FUSHIGI mysterious, odd, strange

DONBURIKO [sic] the sound of a giant peach floating downstream

CHONMAGE a samurai hairdo

ARA an exclamation, a rather amazed “my goodness!” or “oh!”

(86)

Die Sprachen in einem Gedicht zu einem Strauß zu binden, in dem jede einen anderen Aspekt ausdrückt, war vielleicht von der Nostalgie nach einem hypothetischen, ursprünglich gemeinsamen Idiom inspiriert oder von der Nostalgie nach einer „reinen Sprache“, die ein Konvergenzpunkt für alle Sprachen sein könnte. Andere Wünsche haben eine Rolle gespielt: die Lyrik einem Mehr an Sinn zu öffnen, dem Fluch der „Verwirrung der Sprachen“ entgegenzuwirken, sich die Sprache des Anderen anzueignen, die aktuelle Vielsprachigkeit in der Sprachkunst zu exemplifizieren. Das vielsprachige Schreiben erfordert eine Arbeitshaltung gegenüber den verwendeten Sprachen, die vornehmlich einer inneren Notwendigkeit oder irgendeiner Praxis entspringt. Widmen wir also diese Reflexionen den zahlreichen unvollkommen vielsprachigen Babels und schließen mit einem vielsprachigen „Oh“.

Symposium Penser en langues – In Sprachen denken, Cerisy 2017

© Jean-René Lassalle. Aus dem Französischen von André Hansen.

Literatur

- Ajens, Andrés. „Pictures stolen from other tongues“. Laboratorio 0 (2009). http://www.laboratoriodeescrituras.cl/pictures-stolen-fro-m-other-tongues/ (letzter Aufruf 04.12.17).

- Benjamin, Walter. „Die Aufgabe des Übersetzers“. Ders. Sprache und Geschichte. Philosophische Essays. Stuttgart: Reclam, 1992: 50–64.

- Beurard-Valdoye, Patrick. Théorie des noms. Paris:Textuel, 2006.

- Beurard-Valdoye, Patrick. Gadjo Migrandt. Paris: Flammarion, 2014.

- Campos, Haroldo de. Galaxie. Übers. Inès Oseki-Dépré. La Souterraine: La Main Courante, 1998.

- Campos, Haroldo de. Novas. Selected Writings of Haroldo de Campos. Edited and with an introduction by A. S. Bessa and Odile Cisneros; foreword by Roland Greene. Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 2007.

- Cassar, Antoine. Musajk. Valletta: Skarta, 2008.

- Catull. Sämtliche Gedichte. Lateinisch/Deutsch. Übers. und hg. von Michael von Albrecht. Stuttgart: Reclam, 2011.

- Chevrier, Alain. „Les poèmes plurilingues de langue française (XX—XXIe siècles)“. Noël Aziz Hanna, Patrizia und Levente Sélaf, Hg. The Poetics of Multilingualism – La Poétique du plurilingualisme. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017: 149–164.

- Dachs, Ramón. Blanc: Topoèmologie. Reims: Le Clou Dans Le Fer, 2007.

- Federman, Raymond. „A voice within a voice. Federman translating/translating Federman“. http://www.federman.com/rfsrcr2.htm (letzter Aufruf 04.12.2017).

- Fiedler, Heike. Langues de meehr. Luzern: Spoken Script, 2010.

- Forster, Leonard. The poet’s tongues. Multilingualism in literature. London: Cambridge University Press, 1970.

- Forte, Frédéric und Ian Monk: N/S. Bordeaux: L’Attente, 2000.

- Gelman, Juan. Dibaxu. Buenos Aires: Seix Barral, 1994.

- Gelman, Juan. Dibaxu Debajo Darunter. Aus dem Sephardischen ins Spanische von Juan Gelman. Aus dem Sephardischen und Spanischen von Tobias Burghardt. Dürnau: Verlag der Kooperative Dürnau, 2000.

- Góngora, Luis de. Sonetos completos. Edición, introducción y notas de Biruté Ciplijauskaité. Madrid: Castalia, 1969.

- Goll, Yvan. Die Lyrik. Berlin: Argon, 1996.

- Gordon, Nada. „Absence“. Chain 5 (1998): 85–86.

- Helsem, Michael. „Ananasa Kareo“. Chain 5 (1998): 101–102.

- Jouet, Jacques. Poèmes avec partenaires. Paris: P.O.L., 2002.

- Kelen, Christopher. „in a wood where things have no name: introducing the poetry of response feature“. Jacket 32 (2007). http://jacketmagazine.com/32/k-intro.shtml (letzter Aufruf 06.12.2017).

- Khusro, Amir. Zehaal-E-Miskeen. https://sufipoetry.wordpress.com/2009/11/06/zehaal-e-miskeen-amir-khusro/ (letzter Aufruf 18.12.2017).

- Knauth, K. Alfons. „Literary Multilingualism I: General Outlines and Western World“. In: Seligmann-Silva, Marcio u. a., Hg. Comparative Literature: Sharing Knowledges for Preserving Cultural Diversity. Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS). Developed under the Auspices of the UNESCO. Oxford: Eolss Publishers, 2007. http://www.eolss.net/ebooks/Sample%20Chapters/C04/E6-87-07-05.pdf (letzter Aufruf 04.12.17).

- Lassalle, Jean-René. Triling. Saint-Memmie: Cynthia 3000, 2008.

- Lassalle, Jean-René: Rêve: Mèng. Unveröffentlicht. Auszug in La Feuille 2 (2014). Genève: Disdill.

- Lilti, Anne-Marie. Ecriture poétique, langue maternelle et langue étrangère. Paris: L’Harmattan, 2005.

- Linskill, Joseph. The Poems of The Troubadour Raimbaut de Vaqueiras. The Hague: Mouton & Co., 1964.

- Lucretius Carus, Titus. Über die Natur der Dinge. Latein und Deutsch. Dt. von Josef Martin. Berlin: Akademie-Verlag, 1972.

- Mara-Ann, M. „Psychic Landscape“. Chain 5 (1998): 160–164.

- Monchoachi. Bèl-Bèl Zobèl. Paris: Grifantè, 1979.

- Monchoachi. Mantég. Paris: Gallimard, 1982.

- Monchoachi. Lémistè. Bussy-le-Repos: Obsidiane, 2012.

- Moure, Erín. O Cadoiro. Toronto: House of Anansi Press, 2007.

- Moure, Erín. „But do we need to know a second language to translate?“, 2012. https://jacket2.org/commentary/do-we-need-know-second-language-translate (letzter Aufruf 05.12.2017).

- Pastior, Oskar und Francesco Petrarca. 33 Gedichte. München: Hanser, 1983.

- Pound, Ezra. Die Cantos. Übers Eva Hesse und Manfred Pfister. Zürich u. a.: Arche, 2012.

- Rimbereid, Øyvind. Prostym nozhom. Aus dem Norwegischen übers. und hg. von Bert Papenfuß und Tone Avenstroup. Solothurn: roughbooks, 2013.

- Rosselli, Amelia. „Diario in tre lingue (1955–1956)“. Dies. Le poesie. Hg. Tandello, Emmanuela. Prefazione di Giovanni Giudici. Milano: Garzanti, 1997: 70–122.

- Roubaud, Jacques et al. Renga. Paris: Gallimard, 1971.

- Sanguineti, Edoardo. Segnalibro. Poesie 1951–1981. Milano: Feltrinelli, 1989.

- Segalen, Victor. Stèles. Paris: Gallimard, 1973 [1912].

- Sekiguchi, Ryoko. „L‘auto-traduction ou l‘artifice de la contrainte“. Po&Sie 100 (2002): 262–263.

- Sjöberg, Gustav. πάϑος. GAMMM, 2013. http://gammm.org/wp-content/uploads/2013/01/G.Sjoberg_-PATHOS-gammm-HGH-2013.pdf (letzter Aufruf 04.12.17).

- Sovente, Michele. Bradissimo. Milano: Garzanti, 2008.

- Steiner, George. Nach Babel (After Babel). Aspekte der Sprache und der Übersetzung. Übers. Monika Plessner unter Mitw. von Henriette Beese. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981 [1975].

- Suchet, Myriam. L‘Imaginaire hétérolingue – Ce que nous apprennent les textes à la croisée des langues. Paris: Classiques Garnier, 2014.

- Tzara, Tristan. Poésies complètes. Hg. Béhar, Henri. Paris: Flammarion, 2011.

- Vicuña, Cecilia und Ernesto Livon-Grosman, Hg. The Oxford Book of Latin American Poetry: A Bilingual Anthology. Oxford University Press, 2009.

- Vilgrain, Bénédicte. bČu. Marseille: Éric Pesty, 2012.

- Weckmann, André. Ixidigar. Strasbourg: bf éditions, 2002.

- Wilhelm, James J., Hg. Lyrics of the Middle Ages. An Anthology. New York, London: Garland, 1990.

- Zukofsky, Louis. Complete Short Poetry. Foreword by Robert Creeley. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991.

- Zukofsky, Louis. Selected Poems. Hg. Bernstein, Charles. New York: The Library of America, 2006.

- Zukofsky, Louis und Celia Zukofsky. Catullus (Gai Valeri Catulli Veronensis Liber). London: Cape Goliard, 1969; NY: Grossman, 1969.