Anlässlich der Verleihung des 9. Erlanger Literaturpreises für Poesie als Übersetzung

von Theresia Prammer

Am Übergang / weiß man nie, wo oder was / oder worin die eigentliche Gefahr

Monika Rinck, Alle Türen

Das Wesentliche hat sich vermehrt

Liebe Anwesende, liebes Publikum, wenn ich Ihnen zu diesem Anlass, der auch ein Fest der ungarischen Poesie ist, mitteile, dass ich des Ungarischen nicht mächtig bin, also sozusagen als Tor vor Ihnen stehe, dann wissen Sie auch gleich, warum hier ein paar Umwege gegangen werden müssen. Monika Rinck, eine der beiden heutigen Preisträgerinnen, ist in diesen Umwegen schon ein ganzes Stück weiter als ich.

„Ich habe“, sagt sie in einem Interview, „vor etwa 18 Jahren gemeinsam mit der ungarisch-deutschen Dichterin Orsolya Kalász damit begonnen, wir arbeiten als Tandem und treffen uns in der Mitte, wobei ich die Zielsprache vertrete und sie die Ursprungssprache, oder wie Orsolya zu sagen pflegt: ‚Ich verteidige die ungarische Seele und Monika die deutsche Grammatik.‘ Ungarisch spreche ich nicht.“ (In einem Interview, Standard, 2020)

So sieht es also aus. Anscheinend meint es die deutsche Grammatik nicht immer gut mit der ungarischen Seele, während die ungarische Seele es vielleicht allzu bunt mit der deutschen Grammatik triebe, würde man sie uneingeschränkt gewähren lassen. Aber greifen wir nicht vor: „Wir arbeiten als Tandem“, gibt Rinck zu Protokoll. Das Charakteristische an einem Tandem ist: Es bewegt sich etwas. Und: Beide sollten in die Pedale treten, sonst wird es für eine arg strapaziös, vielleicht muss man gar absteigen und das Fahrrad schieben. Die Mehrhändigkeit sollte also besser mit einer gewissen Ausdauer gepaart sein, auch auf Steigungen vorbereitet und gegen die Unwägbarkeiten der Strecke gewappnet. „Wir treffen uns in der Mitte“, heißt es weiter. Es könnte auch geographisch gemeint sein, dann wäre die Mitte zum Beispiel Berlin Moabit. Oder aber, jetzt, wo Rinck in Wien unterrichtet, eine Mitte wie Passau oder Prag.

Wahrscheinlicher aber ist, dass es um eine Mitte zwischen den Sprachen geht, die erst gefunden werden muss, denn: „Ungarisch spreche ich nicht.“ Aber sind womöglich noch weitere Sprachen involviert? Ich bekomme von Orsolya Kalász ein Diktum von Ágnes Nemes Nagy zugespielt, einer Dichterin, die sie gerade beschäftigt, und das lautet folgendermaßen: „Der Dichter spricht nicht Ungarisch, sondern lyrisch“. Orsolya lächelt ein wenig, denn sie weiß, dass das keine haltbare Aussage ist, aber sie weiß auch, warum es sie interessiert. Es hat nämlich mit der Sphäre zu tun, in der die beiden Dichterinnen sich bewegen, wenn sie zusammen übersetzen, mit zwei Ansichten auf ein und dieselbe Sache: das Gedicht. Aber ist es wirklich dasselbe Gedicht, das sie vor sich haben oder liegt es im Auge der Betrachterin? Denn es ist ja nicht so, dass Originalgedicht und Übersetzung auf parallelen Gleisen unterwegs wären, die unabhängig voneinander – horribile dictu – zur Vollkommenheit führen. Oder dass das eine Gedicht das andere ersetzt. Die wohlgestaltete sprachliche Fügung ist das eine, die amorphe Entzündung an der Übereinstimmung das andere.

A propos Übereinstimmung: Wenn mein Blick auf das Ungarische als gedrucktes fällt, höre ich Orsolyas Stimme, die es nicht anwendet (wie wir das täten, wenn wir Ungarisch sprächen), sondern mit ihrem ganzen Wesen ausfüllt. Diese Verbindung der ungarischen Sprache mit einer mir im Deutschen vertrauten Stimme hat in der Vergangenheit zu eigenartigen Deformationen geführt, auch zu großzügigen Deutungen. Höre ich zum Beispiel Menschen im Kaffeehaus Ungarisch reden, könnte es ein Gedicht sein. Ich projiziere das Lyrische also in eine Situation, in die es nicht gehört, ohne es indes deuten zu können, wenn es als Gedicht vor mir erscheint. Und was für ein Unding wäre überhaupt eine Dichtung, die nicht die Landessprache spricht, sondern jenes „Lyrische“, das anscheinend sprachlos ist? Mit schwingt der alte Traum von der Poesie als „Sprache des Menschengeschlechts“ (Giambattista Vico), ein Traum, der zwar an der konkreten Sache des Übersetzens vorbei geht, doch vielleicht einen Common ground der poetischen Verständigung aufzeigt. Ulf Stolterfohts sprichwörtlicher Vers „Immer stärkere Lesergehirne bedrohen die Wirkmacht der Dichtung“ wäre in diesem Kontext zu befragen.

Im Italienischen wird das Wort „poetese“ übrigens als Schimpfwort gebraucht, eine gegenstandslos und plattitüdenhaft „poetisch“ klingende Sprache bezeichnend, die nicht Poesie ist, sondern nachstellt, was Poesie macht, wenn ihr das Lyrische nur vom Hörensagen ein Begriff ist. Beginnt man indes, es nicht als von der Wörtlichkeit ablösbare Eigenschaft der Sprache zu sehen, sondern zurückzubinden an die Sphäre, in der ein poetisches Denken suchend und versuchend zu sich kommt, zeigt sich bald, dass doch mehr dahinter steckt. Denn ehe Monika Rinck zu der Dichterin wurde, die wir alle kennen, war sie nämlich Leserin und sie ist es immer noch. Und als Leserin von Gedichten trägt sie mittlerweile, wir hören es an ihrer Sprache, einen solchen Fundus an Gedichten mit sich, dass er seinerseits einem Wortschatz gleicht. Oder, um ihr eigenes Modell aufzugreifen, einem mobilen Begriffsstudio, in dem die vom Mal für Mal aufgerufenen Gedichte die Wörterbuch-Lemmata ergänzen.

Damit ist schon manches von dem angesprochen, was zwei Menschen, ungarisch sprechende Dichterin und dichterisch sprechende Nicht-Ungarin, im Laufe ihrer Begegnung bewogen haben mochte, ihre Zeichen-Verbindungen miteinander abzugleichen, sich im Durchqueren zweier Sprachen und der dazugehörigen poetischen Alphabete auf etwas zu einigen, was vielleicht nur durch dieses Miteinander zu erfahren war. Ich glaube, dass Orsolya Kalász in dieser hermeneutischen Ent-Deckung von Gedichten eine Meisterin ist. Nicht nur, weil das Dialogische als Teil der übersetzenden Geste selbst gelten kann, nicht nur, weil auch ihre Gedichte in einen Raum der Begegnung ausholen, sondern weil sie sich bereits von klein auf in diesem Zwischenfeld der Kulturen und ihres Austauschs aufgehalten hat. Geboren als Tochter eines ungarischen Dichters, Márton Kalász, als Kind in Ostberlin und in Budapest aufgewachsen und als Erwachsene zurück nach Berlin gezogen, dabei mit zumindest einem Fuß in Ungarn geblieben, hat sie den beiden Sprachen von Anfang an ihr Lebensweltliches abgelauscht und mit diesem Lebensweltlichen vermutlich auch das, was wir zuvor als die „ungarische Seele“ bezeichnet haben. Die verteidigt werden muss. Aber wer ist hier der Angreifer und worum wird gekämpft? Schwer, hier nicht an die Textsorte der „Verteidigung der Poesie“ zu denken, die für Lyrisch-Sprechende aller Länder beinahe eine Pflichtübung ist. Nun, mir kommt vor: Beim Übersetzen realisiert sich so etwas wie eine Verteidigung der Poesie in actu: Denn Poesie ist nicht das, „was nicht übersetzt werden kann“, um das pessimistische Diktum von Robert Frost einmal mehr gegen sich selbst zu wenden; sie ist vielmehr das, was unwiderstehlich zur Übersetzung einlädt, in ihrer jeweils vorliegenden, unverwechselbaren Erscheinung, aber auch in ihrem unerreichbaren Ideal.

Gewiss, solche Modelle der zwischensprachlichen Kooperation fußen nicht nur auf romantischen Prämissen, sie sind auch durch institutionelle Strukturen vorgegeben. Ein Beispiel dafür wären die Mal für Mal neu zusammengesetzten Übersetzungsgruppen des „Vers-Schmuggels“ im Berliner Haus für Poesie, ein anderes die Initiative „Poesie der Nachbarn“ in Edenkoben, bei denen Dichter*innen verschiedener Herkunft aufeinandertreffen, von sprachkundigen Mentorinnen begleitet. Meistens kommen diese Bündnisse für ein Buch oder ein Event zustande, oft sind sie zufällig zusammengewürfelt. Was nicht heißt, dass aus ihnen nicht auch Beziehungen, Freundschaften hervorgehen können. Und damit wäre ein Stichwort für unseren Zusammenhang gefallen, das eigentlich ganz am Anfang stehen sollte: Freundschaft war im Spiel und das Übersetzen hat die Freundschaft, die Freundschaft das Übersetzen geprägt. Nicht die Schauplätze des Betriebs haben also dieses Miteinander geboren, sondern zwei haben sich gefunden, die – lassen Sie es mich ganz pragmatisch sagen – diesen kleinen leidenschaftlich geführten Übersetzungsbetrieb gegründet haben, in der Zeit der florierenden Ich-AGs zu Beginn der 2000er Jahre gleichsam für eine Wir-AG optierend.

Preisträgerinnen Orsolya Kalász und Monika Rinck zusammen mit Kulturreferentin Anke Steinert-Neuwirth

Foto: Erich Malter

![]()

Im Übrigen hat es die ungarische Seele nicht leicht in diesen Zeiten, worüber wenige so gut Bescheid wissen wie der Budapester Dichter Istvàn Kemény, einer der wichtigsten Autoren aus Kalász‘ und Rincks Übersetzerwerkstatt. Es ist hier nicht der Raum, um Ihnen die Qualitäten von Keménys Gedichten in angemessener Weise näherzubringen, auch wenn sie beachtlich sind: In Gestalt von Epigrammen, Gleichnissen, Elegien, Litaneien und Selbstgesprächen unternimmt Kemény engagierte Deutungen seines Landes von energischer Zärtlichkeit, die sich weigern, in wohlfeilen Gegensätzen aufzugehen. Lieber schickt er sich an, mit aller Kraft und gegen alle Gemeinheit einen Begriff von Heimat zu behaupten, der einer nunmehr chronisch gewordenen Enttäuschung mit sprachlicher und ethischer Integrität begegnet. Anders gesagt: Kemény schreibt Gedichte, die die ungarische Seele so sehr lieben, dass sie sie vor sich selbst beschützen. Vier Bände mit Gedichten Keménys haben Orsolya Kalász und Monika Rinck bereits übersetzt. Nützliche Ruinen (zusammen mit anderen, 2007), Ein guter Traum mit Tieren (2015) und zuletzt Ich übergebe das Zeitalter (2019). Rinck war übrigens auch die Triebfeder für einige kundige Nachworte und Kommentare, die Keménys Bücher begleiten und die das Profil dieses Dichters in Deutschland entscheidend geprägt haben. Und zum Thema ungarische Seele, ebenso in ihren Abgründen begriffen, empfehle ich übrigens Keménys Gedichte: „Heimat, du Schöne“ und „Kossuth-Platz“. Daneben möchte ich Ihnen aber auch noch ein anderes Gedicht zeigen, das letzte aus dem Band „Ein guter Traum mit Tieren“, der 2015 bei Matthes & Seitz erschienen ist:

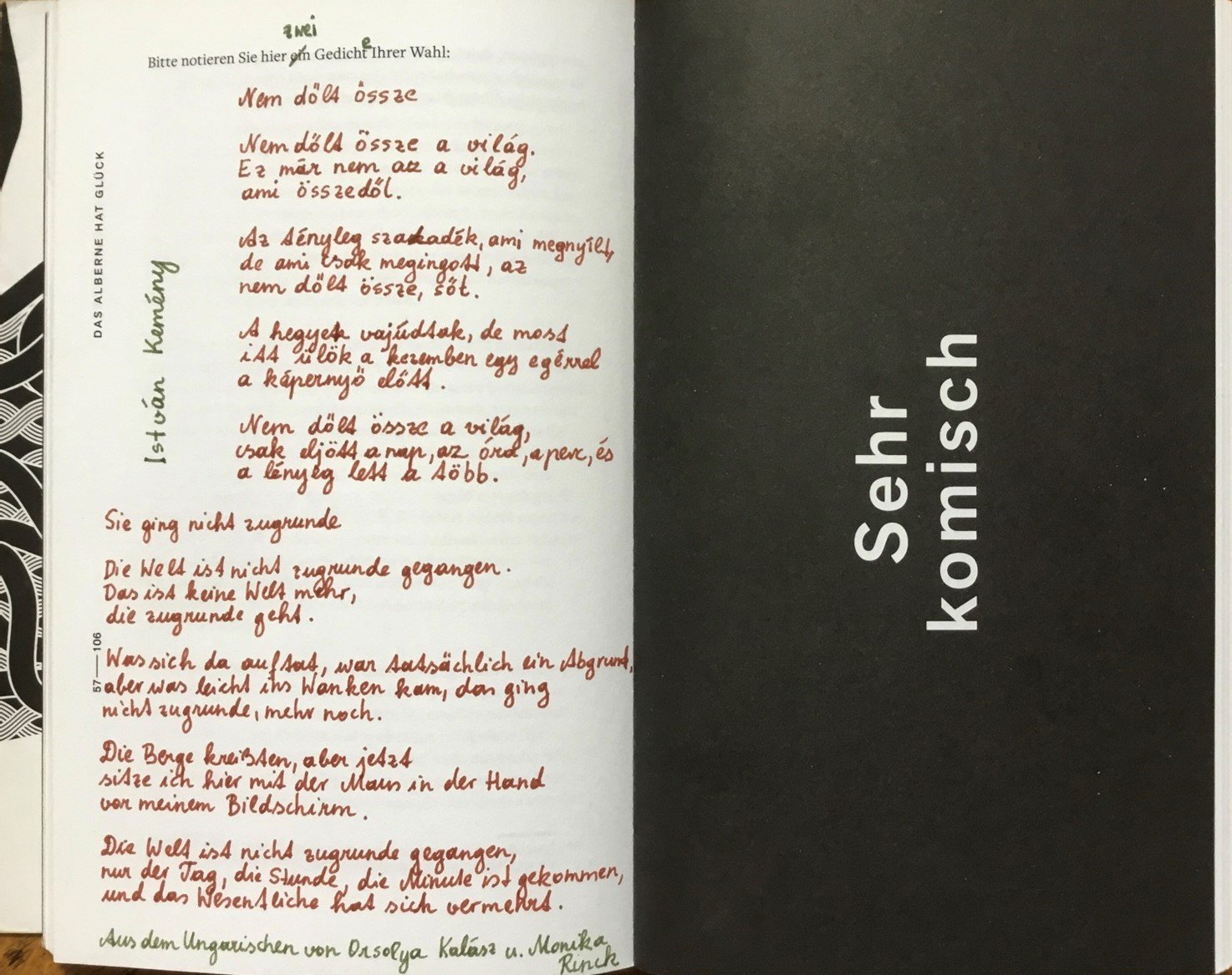

Auszug aus István Keménys „Ein guter Traum mit Tieren“, übersetzt von Orsolya Kalász und Monika Rinck

Ich sage bewusst „ich möchte es Ihnen zeigen“, denn ich kann nicht Ungarisch, berichte Ihnen also, was ich sehe. Ich sehe ein weibliches Pronomen in der dritten Person, das im Titel verborgen sein muss, irgendwo nach dem „Nem“. Ich sehe es und stelle fest, dass da auch eine Vergangenheitsform steckt und dass diese Vergangenheitsform den Vers nicht einmal um einen Buchstaben streckt. Ich kann in der zweiten Strophe, kurz nach dem Abgrund schon leicht apokalyptisch gestimmt, im Wort „megingott“ Gott begegnen und aufatmen, weil er, der anscheinend für das Wanken stand, es im letzten Moment noch geschafft hat, das Gleichgewicht wieder herzustellen. In der dritten Strophe suche ich nach einem Wort für die Maus, spekulierend, ob sie nicht vielleicht auch ein anderes Tier sein könnte, der tierischen Traumlogik gemäß. Und in der vierten habe ich schon etwas dazugelernt, denn nun weiß ich, wie man das sagt: „Die Welt ist nicht zugrunde gegangen.“ Es ist so beruhigend, die Worte wiederzuerkennen! Kurz wundere ich mich, dass die Worte „elött“ und „eljött“ so elegant aufeinander antworten, das eine Wort heißt „vor“, das zweite bedeutet „kamen“ – „ist gekommen“, kurz freue ich mich, dass ich auch die Stunde (ora), wenigstens die Stunde entziffern kann. Und weiß, dass das Gedicht recht hat: „Die Welt ist nicht zugrunde gegangen, / und das Wesentliche hat sich vermehrt.“

Ob es Monika ähnlich erging, als die den ungarischen Versen zum ersten Mal gegenüberstand? Wahrscheinlich nicht, denn sie hatte ja Orsolya an ihrer Seite, die übrigens ein analoges Verwirrspiel in ihren Gedichten treibt. Ich denke an „Die Sprache gibt den Löffel ab“, in dem Kalász deutsche und ungarische Idiomatik nebeneinander hält, wobei die Erfahrung gemacht werden kann, dass im Ungarischen nicht wie bei uns der Löffel, sondern der Schlüssel abgegeben wird, wenn wir in den letzten Hafen einlaufen. Und am Ende heißt es: „Lass uns tauschen. / gibt mir den Löffel, / nimm du den Schlüssel.“

Kalász verfügt über beide Werkzeuge, und Rinck, die in ihrem jüngsten Gedichtband Alle Türen allemal bewiesen hat, wie gut sie sich mit Schließanlagen auskennt, hat, da bin ich mir sicher, eine phantastische Landkarte dieser Besonderheiten im Kopf, hat eine architektonische Vorstellung von der ungarischen Gegenwartslyrik entwickelt nur wenige Leute. Mit Orsolya Kalász Worten: „Sie spricht ungarische Poesie“. Das gefällt mir und es klingt weniger essentialistisch als Agnes Nemes Nagys Überhöhung des Lyrischen, auch wenn es davon vielleicht eine Ableitung ist. Denn eine solcherart erworbene Lese-Tugend ist durchaus nichts Abstraktes, im Gegenteil. In den fast zwanzig Jahren, die die gemeinsame Arbeit nun andauert, erforderte sie gewiss viel Ausdauer und Geduld, gegenseitige Motivation und reziproke Überredungskunst. Im Gespräch mit Kalász fällt einmal das Wort „Knochenarbeit“. Und kurz darauf: „Da war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich kann nicht mehr Ungarisch.“ Auch das gibt es: Das Verlernen vor lauter Versunkensein. Die Entfremdung vom eigenen Sprachverständnis, zum Glück nur in ganz seltenen Fällen irreversibel. Zugleich vermittelt sich in solchen Austauschprozessen selbstredend mehr als nur Sprachliches. Indem Kalász die Gedichte Rinck aufschließt, reichert sie sie mit kulturellen Elementen an, legt ihr Bewusstsein dafür in die erklärenden Worte. Eine Auswahl wird getroffen, eine Sammlung konzipiert, der Raum einer möglichen Öffentlichkeit erfühlt. In gewisser Weise findet in diesem Raum die Übersetzung bereits statt, auch auf einer geselligen Ebene. Denn die Wenigsten wissen, was alles entsteht, bevor überhaupt etwas auf dem Papier steht! Wie viele versteckte Türen sich öffnen und wieder zugehen, wie viele findige Lösungen sich später als Treppenwitz herausstellen. Wie viele Herde in dieser translatorischen Fusionsküche zugleich brennen, wie viele verschiedene Filter zum Einsatz kommen und was sich in ihnen fängt. Ganz zu schweigen von der Zeit, die eine solche Wortsuche verschlingt und wieder verschlingt, den „vergeblichen Flügelschlägen“, die nirgendwo verzeichnet sind und von denen schon Paul Celan bei der Übersetzung eines Theaterstücks von Pablo Picasso („Wie man Wünsche beim Schwanz packt“) berichtete.

Übersetzer*innen können ein Lied singen von dieser flüchtigen Konkretion des Nur-Geahnten, die manchmal sogar ein wenig irritiert ob ihrer gespenstischen Gegenwart. Die auch albern sein kann, herzerfrischend absurd. Denn der Sprachwitz ist ein Hebel, er bewegt über Bande, setzt geheime Prozesse in Gang. Indem er uns einflüstert, was ihm aus heiterem Himmel einfällt, hebelt er manchmal auch das Feststehende aus. Nebst den Gemeinplätzen, auf denen es ruht. Alle diese Phänomene sind da, aber wir können sie nicht mitlesen, ebenso wenig wie wir das Summen erfassen, das die kreuz und quer schwirrenden Wörter im besagten „Lesergehirn“ verursachen:

Der Imker

> Sechstausend Jahre bin ich Imker gewesen,

seit hundert Jahren Elektriker.

Geh ich in Rente, will ich wieder Imker werden.

Etwas soll mir summen, soll mir summen,

es soll mir summen, mir summen,

es summe mir. <<

István Kemény

![]()

Ob dieses Summen dem Sprechen nicht sogar vorausging? Mehrere Male macht mein Rechner Anstalten, das Verb „summen“ groß zu schreiben, als ginge es einfach nicht in seinen Kopf, dass dieses unspezifisch quantifizierte Schwarmgeräusch keinerlei Kalkül zugänglich ist. Denn ein Schwarm, das ist etwas anderes als eine Summe von Bienen, ebenso wie ein Gedicht etwas anderes als eine Summe von Wörtern ist. Hätte der Computer Monika Rincks Honigprotokolle gelesen, eine poetische Sondierung des Summens und seiner lautlichen Sequenzen, hätte er in diesem Fall sicher nicht so schmählich versagt. Ist „Summen“ also das Gegenteil von „summen“? Es könnte sein. Und wieder hat es mit Übersetzen zu tun, mit der Notwendigkeit und mit der Schwierigkeit von Abgrenzungen, dem, was „am Saum des Verstandes“ (M. R.) steht oder entsteht.

An diesem Punkt kommt jedoch noch etwas anderes ins Spiel, nämlich der Instinkt. Hier Orsolyas Instinkt, der bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren beginnt, da Monikas Instinkt, der den aufnehmenden Horizont erspürt, vielleicht sogar weiß, was in der Zielsprache in der Luft liegt oder an Gedichten „gebraucht wird“. Über dieser gemeinsamen Aufgabe der Auswahl, so Orsolya Kalász, sei sie noch einmal ganz neu im hiesigen Literaturbetrieb angekommen. Auch das ein osmotischer Vorgang: Durch die Aufmerksamkeit, die der einen als Vermittlerin zuteil wurde, hat sich das Zu-Vermittelnde noch einmal stärker herauskonturiert. Ganz zu schweigen von dem Vertrauen, das es erfordert, wenn eine, die eine Sprache nicht spricht, sich in die Hände derjenigen begibt, die in dieser Sprache, wie es heißt, firm ist. Und damit ein Risiko eingeht, das gewiss an jenes rührt, das von Rinck in Risiko und Idiotie als Voraussetzung dichterischen Denkens beschrieben wurde. Auch die Zeit spielt dabei eine Rolle: Da wächst etwas zusammen und bildet ein gemeinsames Verständnis heraus, gemeinsame Vorlieben, Idiosynkrasien, running gags. Ja was ist das überhaupt, ein Übersetzer-Wir? Vielleicht eine besondere Form der Korrespondenz, dem „Ausflugswir“, dem „Pathoswir“ und anderen Wir-Formationen verwandt, die Rinck in ihren Essay untersucht; zu subsumieren unter dem Stichwort „soziale Poetik“? Wie dem auch sei: Ein solches „Translationswir“ könnte helfen, den sogenannten „Werkbegriff“ einmal anders zu denken. Nicht als Sammlung der Titel, die bei Wikipedia erfasst werden, sondern als Summe unserer Gespräche zu Gedichten. Oder eben beides, Gespräche und Text, zu einer medialen Synthese zusammengeführt. Zum Paradox einer freundschaftlichen Nähe, die sich über eine kulturelle Fremde definiert.

Preisträgerinnen Orsolya Kalász und Monika Rinck

Foto: Erich Malter

Doch welche ferne Nähe, welche nahtlose Vertrautheit knüpft die übersetzerische Tätigkeit an das eigene Schreiben? Reflexionen über die Überlistung von Distanz durch Schrift durchziehen die Werke beider Autorinnen. Verzückte Distanzen ist der Titel von Monika Rincks erstem Gedichtband. (2004) Und in einem der Texte daraus heißt es: „longing, sagt man anderswo und weiß es schon, / dass sehnsucht eine form der verlängerung ist. „Longing“, auch in diesem, im Gedicht wörtlich genommenen Wort, steckt die zu überbrückende Ferne, auf die die Dichterin ein paar Jahre später in Vom Fernbleiben der Umarmung zurückkommt. Orsolya Kalász Gedichte ihrerseits, zuletzt in dem Band Das Eine zusammengefasst, scheinen in die unmögliche Umarmung, die gegenseitige Befruchtung des Ungarischen mit dem Deutschen geradezu eingetaucht. Auf einem ganz schmalen Grat der magmatischen und dramatischen Vorsprachlichkeit ziehen sie die Fäden zwischen Bewusstsein, Dingwelt und Gegenüber, eine Antwort einfordernd, die gerade unter dem Gesichtspunkt ihrer Verweigerung eine Steigerung der Spannung bewirkt. „Verstehen heißt antworten“ ist nicht umsonst ein dreiteiliger, quer über Das Eine verteilter Gedichtzyklus betitelt. Kalász schreibt über diese Formel, dem Psychoanalytiker Arno Bodenheimer abgelauscht: „Es gibt Gedichte, die sich mir wie Antworten auf eindringliche Fragen einprägen. Gedichte mit großem Verständnis für ihre Leserin. Gedichte, die sich im Verhältnis zur Selbstbetrachtung so lesen lassen wie Antworten auf Briefe, die ich nicht einmal zu schreiben wagte (…). Solche Texte erlauben eine sanfte Ablösung von Selbstbildern, die strafend ein- oder ausgrenzen.“

Wenn ein Gedicht die Antwort auf eine lang gehegte Frage sein kann, was wäre dann die Übersetzung? Vielleicht eine fortgesetzte Frage? „Übersetzen“ und „Dichten“ in ein Verhältnis zu bringen führt meistens dazu, das eine in den Dienst des anderen zu stellen. Vor allem das eine. Als träfe nicht auch das Gegenteil zu: Wie viele Gedichte muss einer schreiben, um einem in der Wiedergabe gerecht zu werden? Wie viele inwendig besitzen? Orsolya Kalász ist eine dieser Autorinnen, bei denen jedes Wort von einem Schweigen gedeckt ist, das auf vorangegangene Gespräche zurückblickt. In ihren sinnsuchenden, gedankenschweren Versen ist sie eine Analytikerin des Inständigen, die es auch einmal verkraften kann, wenn etwas Unerklärliches unerklärt bleibt. „Dann ist es dunkel / wie in einem Hasen“, heißt es hypnotisch in einem Gedicht von Márió Z. Nemes.

In dieses undurchdringliche Dickicht poetischer Wort-Schöpfungen vorzudringen, ist kein Spaziergang für zaghafte Gemüter. Für unsere Zwecke mag es genügen, sich vor Augen zu führen, dass auch die Übersetzung um sein Vorhandensein weiß. Ja vielleicht wäre es, wenn auch nur im Rahmen einer Versuchsanordnung, sogar an der Zeit, die Konstellation einmal umzukehren und Monika die ungarische Seele und Orsolya die deutsche Grammatik anzuvertrauen. Denn Orsolya Kalász hat durchaus keine Angst vor der deutschen Grammatik und in ihren Gedichten führt sie sie schon längst mit der ungarischen Seele zusammen, während Monika mehr als einmal gezeigt hat, dass sie der deutschen Grammatik nicht immer mit Ehrfurcht begegnet, sondern ihr gerne einmal, gleichsam auf Augenhöhe, ihre Meinung sagt. Und überhaupt: Kann dasselbe Gedicht nicht aus völlig unterschiedlichen Ressourcen gespeist sein? Das Eine und das Andere: so wie Buda und Pest. Aber auch: Das Eine nicht ohne das Andere. Die eine nicht ohne die andere? „Lass uns tauschen“! Seinesgleichen ist vielleicht schon gesehen, denn Monika Rinck spricht zwar nicht Ungarisch, aber ihre Gedichte sprechen bereits Ungarisch, ohne davon zu wissen. So wie das Wesentliche sich vermehrt, ohne es mit uns, seinen Zaungästen, abzusprechen, ist das Ungarische in ihre Lyrik eingewandert, in Form des Worts „fontosch“ zum Beispiel, das auf Deutsch „wichtig“ bedeutet und in den Honigprotokollen 2012 als nomadisches Einsprengsel auftaucht: „Was willst du sein? Es fontosch. / Entscheide dich. Schneller, es maximum fontosch.“

Ich unterstreiche: „es maximum fontosch“! Kaum auszumessen, wie wichtig der Einsatz dieser beiden Vermittlerinnen für die Rezeption der ungarischen Gegenwartslyrik in Deutschland in den letzten Jahrzehnten war. Mehrere Generationen von Dichter*innen sind es geworden, die dank ihrer Initiative überhaupt erst in der deutschsprachigen Literaturszene angekommen sind: Ferenz Szij, János Térey, István László G., András Gerevich, Kinga Tóth, Mário Z. Nemes seien als herausragende Beispiele genannt. Zweistimmig haben sie all diesen Autorinnen eine Stimme gegeben und einhellig haben sie das jeweils Unverwechselbare darin hörbar gemacht. Weil sie zusammengekommen sind, haben sie es zustandegebracht. Und was sie zustandegebracht haben!

„Auf etwas zu“, heißt ein Kapitel in Ah das Love-Ding von Monika Rinck, und im Untertitel: „Make it A Good Story“. „Woran bemisst sich eine gute Geschichte, wenn es meine sein soll?“ Man sollte Literaturpreise nicht überschätzen, aber ich glaube, dass diese Auszeichnung, die zwei Reisegefährtinnen der Übersetzung in Form einer Wegzehrung erreicht, zu einer guten Geschichte beiträgt. Ja ich bin mir sicher, dass dem so ist. Auch wenn ich, liebes Publikum, nicht Ungarisch spreche, so weiß ich doch: diese Gedichte und Übersetzungen machen mich hungrig auf das Ungarische! Und sie erlauben uns, in ein Gespräch einzutreten, das von den Übersetzungen und Gedichten der beiden Schriftstellerinnen bis zu den Reaktionen und Rezeptionsbeziehungen reicht, die sie bewirken, also bis zu diesem Tag heute. An dem wir Rücksprache halten, indem wir uns an eine Geschichte erinnern, die, wie jede „gute Geschichte“, auch die Geschichte der in ihr enthaltenen Gespräche ist. Denn Übersetzungen leben vom Gespräch. Übersetzungen sind ein Gespräch, auch wenn sie in einsamer Arbeit entstehen. Das unentwegte Gespräch der Übersetzung um ein Gespräch über Übersetzung zu bereichern, ist eine der Herausforderungen dieses Preises. Nehmen wir sie an! Bleiben wir im Gespräch! Aber allem voran: Gratulieren wir, auch im Namen der Jury, der in diesem Jahr auch Benedikt Ledebur, Dagmara Kraus, Ilma Rakusa, Adrian La Salvia, Yoko Tawada und Uljana Wolf angehörten, den beiden Dichterinnen ganz herzlich zu ihrem Preis.

© Theresia Prammer

Erlangen, 26.8.2021